6月20日は国連が定めた「世界難民の日」です。現在、世界で起きている事象と難民の問題をどのように考えたら良いのでしょうか。難民の方々が多く暮らす中東エリアでKnKの教育支援に従事している松永晴子と福神遥に話を聞きました。

松永 晴子

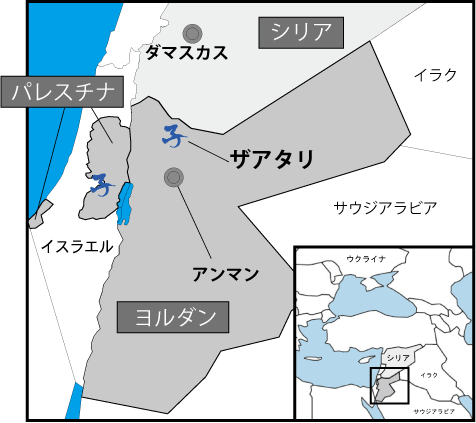

愛知県出身。筑波大学大学院芸術研究科芸術学彫塑(ちょうそ)分野修了。日本とベトナムで美術教師を務めた後、2011年から2年間、青年海外協力隊としてヨルダンで美術教育に携わり、その後も半年間、同国でNGOの活動に参加。 2014年4月からKnKのヨルダン活動に従事し、現在はシリア難民支援の現地事業総括として子どもたちの教育支援を行う。2022年6月現在、帰国中。

ヨルダン/シリア難民支援概要

福神 遥

東京都出身。建設会社でのケニア、タンザニア勤務を経て、2015年よりプロジェクトコーディネーターとして国境なき子どもたちの活動に参加。 2015年から2017年まで、「国境なき子どもたち」ヨルダン事務所にて、ザアタリ難民キャンプ事業に従事、2017年より同パレスチナ事務所勤務。2022年6月現在、帰国中。

パレスチナ支援概要

パレスチナ人、シリア人のウクライナ危機への反応

― ウクライナや世界各地の紛争により、強制移動(紛争、暴力、人権侵害、迫害により故郷を追われた人)の数が史上初めて1億人を超えたと、5月にUNHCR(国連難民高等弁務官事務所)が発表しました。現在起きている事象を、パレスチナの人々やヨルダンのシリア難民の方々、そしてお二人はどう見ているのでしょうか。

松永:ヨルダンのシリア難民の方々でいうと、ウクライナの事象を自分たちの経験と重ねて見る視点と同時に、今の生活状況から、自分たちの生活・家計に対する不安を抱えている方々もたくさんいる、という印象を持っています。ロシアのウクライナ侵攻による影響で、ヨルダンでも燃料費など、生活に直接関係する物の値段の上昇がかなり深刻になってきています。

パレスチナ西岸地区にある

ジェニン難民キャンプの入口

(※https://www.jpost.com/diaspora/article-701162

松永:逃げてきた人々が受け入れられた場所が、実は別の人たちが追い出された場所だった。ウクライナから逃れた方々にとっても気持ちのやり場のない、つらい事実でしょう。

一見、助けていて素晴らしく見える事象の裏で犠牲になっている人々がいる、という構図に、実は私たちが気づいていないだけで、本当はもっと多くの場所で似たようなことが起きているのかもしれませんよね。そういうことに気づくには、いろいろなことを俯瞰で見ていく目が必要だと常々思っています。

世代で異なる故郷の定義、行き着いた国

― 今年はウクライナから750万人以上(※)の人々が欧米各地や日本にも難民として逃れています。一方、シリア難民は発生から10年、パレスチナ難民は発生から70年以上の月日が経ちました。

(※2022年6月14日付UNHCR発表)

福神:パレスチナ難民の中でも、故郷を追われて逃げてきた世代の方たちは、今も当時の家の鍵を持ち、故郷に帰ることを待ち望んでいる方たちが多いと言われています。

一方、西岸地区の難民キャンプで暮らす若いパレスチナ人の多くは、彼らの祖父母世代が暮らしていた故郷に対して、「故郷に帰る」ということはあまり考えていないように見受けられます。若い世代は難民キャンプで生まれ育っていますし、現実を見ているというか、故郷がイスラエルになっている今、イスラエル政府による移動制限の中で行くことができない、自分たちの祖父母世代が住んでいた場所に行ってみたい気持ちはあっても、「戻りたい」という感情を持つ方たちは多くないのだと思います。「自分の故郷は難民キャンプであり、祖父母が住んでいた土地を故郷とは思わない」と言う友人もいます。それよりも、イスラエル政府による占領を無くしたいという思いの方が強いと思います。

パレスチナ以外のレバノンやシリア、ヨルダンなどに住むパレスチナ難民の方たちも、「故郷に帰ってそこで生活する」までは考えなくても、一目故郷を見てみたい、パレスチナの地に行ってみたいという思いを抱えている方たちは多いと思います。また、故郷に対する思いも様々で、ヨルダンに住むパレスチナ難民の友人は、ヨルダンで生まれ育っていますが「自分の故郷はガザだ」と言っていました。3世代、あるいは4世代に渡って、故郷に帰れないというのは重い現実です。

.

松永:パレスチナ難民は周辺国のどこに逃れたかによって全く違う環境で暮らしていますよね。レバノンだと何十年経っても、未だに難民として市民権を得られず、教育などへのアクセスをはじめ、様々なことへの制限がある状況下に置かれています。そのように自由がかなり制限される国で暮らしているパレスチナ難民もいれば、ヨルダンのようにほとんどのパレスチナ難民がその後市民権を得られた国もあります。ただ、逃げた先の国で、その後どのようなステータス(社会的地位)となるのか、はじめから分かって逃げられる余裕などない。シリア難民の方々もまた、今現在、逃げた先の国によってできる仕事からステータスまで、かなり違っていて、国の政策、制度に翻弄されてしまうんですよね。

福神:パレスチナの難民キャンプは、長いところだと設立から70年以上が経ち、現在は町のようになっていて、移動は自由です。水道光熱費が無料だったり、クリニック、学校のサービスが整っている反面、抑圧された生活の中で銃を手に取ってしまう若者も他の地域より多く、そんな若者とイスラエル軍による戦闘が日常的に起きる、貧困率や失業率が高いなどの課題も抱えています。

パレスチナ西岸地区にあるジェニン難民キャンプ。設立から69年経ち、家が建ち並ぶ町のようになっている。

松永:難民キャンプだと一定のサービスが受けられるのは、ヨルダンのザアタリ難民キャンプも同じですが、ザアタリ難民キャンプでは外部との移動は自由にできません。そういう意味では、パレスチナの人々の状況から、良くも悪くもシリア難民の今後の暮らし方やステータスについての可能性が見えてくるのかもしれません。

帰還への思い

― ヨルダンのシリア難民の方々については、一時期、母国シリアへの帰還が進んでいるという話もありました。現在はどのような状況なのでしょうか?

松永:コロナ禍では国境が閉まり、物理的に移動できない時期もありました。ただ、コロナ禍前からもそうでしたが、シリア国内がすさまじいインフレ(物価上昇)で、仕事もなく、紛争で崩壊したインフラ(道路、水道やガスなど生活を支える基盤)がまだまだ安定していません。また、報道されていないだけで治安が確保されていないという状況はいまだに続いています。地域によっては国際NGO、人道支援団体が入りづらい場所もまだまだあります。

また、紛争や戦争になるとその国の建物など物理的に崩壊するだけではなく経済もまた崩壊します。インフレでシリアポンドの価値がかなり目減りするといった事情もあり、今すぐヨルダンからシリアに帰りたいという人は最近あまり聞きません。ですが、シリア国内の現在の状況がこれから変化していくと、帰還がある程度進む可能性もあるかと思います。

福神:ヨルダンに残りたいと考えているシリア難民はいるんですか?

松永:ヨルダンで経済的に安定している人は残りたいと考えるかもしれませんね。ただ、シリア人の就ける仕事の種類は農業やレストラン、工場などにほぼ限定されていて、その就労がいつまで続くのかは保証されていません。

例えば、ヨーロッパに逃れたシリア難民の人たちの中には「いずれは子どもを大学に進学させて――」といった長期的なビジョンを持てる方もいるかもしれません。ただ、ヨルダンでは経済的にも安定せず、いつまでどこにいるのか先が読めない中、長期的な見通しを立てるのは難しいと考えるのが普通だと思います。それでも、日々の生活の糧を得るのが精一杯の中、高等教育まで受けさせたい、と願う親御さんもいらっしゃいます。キャンプから大学へ通う子たちもいますが、余程強い意思や願いがあったのだろう、と想像せずにはいられません。

ヨルダン、ザアタリ難民キャンプの子どもたち

流される情報、流されない情報

― ウクライナ危機については、日本でも連日大きく報道されていますね。

松永:シリア紛争の前にはシリア国内でSNS が解禁になり、その媒体を利用した呼びかけからデモが始まり、紛争へと繋がっていきました。それ以降、SNSで現実の状況を発信すること自体がリスクとなり、実際に発信がもとで逮捕されたり、拷問を受けたり、行方のわからなくなった人たちの話を今までも多く聞いています。

ウクライナは侵略されている側として惨状を伝えるジャーナリストや市民発信を政府が後押ししていますが、反対にシリアやミャンマーなどは、その国の政府自体が国内の実情を外部に知られることを嫌がり、SNSをはじめとした情報を規制しています。当然、そういった 国々が外部に出せる情報の質も量も内容も変わってくる。政府が自国民を弾圧、攻撃をしているのと他国が国民を攻撃しているのでは、紛争、戦争の基本的な構図が異なっているし、誰がどのような情報を流したいのか、流したくないのかという構図も異なっているという点は、理解しておかなくてはならないと思います。

リアルタイムで情報が出てこないことがすなわち、何も起きていない、というわけではなくて、出せない状況への可能性について、想像力が必要な話でもあります。

福神:パレスチナでは、ガザが攻撃されたり、西岸や東エルサレムで対イスラエルとの事案が発生すると多くの人が国際世論に訴えようとSNSで発信しますが、そこまで拡散されない印象があります。それから、ウクライナで起きていることとしてSNSで拡散された映像や画像が、実はパレスチナのガザや西岸で数年前に起こったことだった、ということもありました。一方、パレスチナで起こっていることが国際社会ではあまり報道されていないと嘆くパレスチナ人もまた、パレスチナ以外の場所で起こっていることをあまり知らなかったりもします。情報があふれ、誰もが自由にアクセスし、発信、拡散できる中で、情報の取捨選択の必要性も感じています。

松永: 紛争の長期化で世論の関心が薄れていく状況を見てきた身としては、パレスチナのこともシリアのことも、報道されなくなったら起きていないのと同じ、というわけではないのだ、ということを知って欲しいと思っています。

2012年に開設されたザアタリ難民キャンプは、今年の夏でちょうど10年を迎える

シリア紛争が長期化した結果、様々な勢力や国が関与していく中で事態は複雑化 していきました。そして、複雑になればなるほど、世論の関心は、よく分からない、という理由で薄れていくものだということも、シリアの文脈で知ることとなりました。紛争や戦争が長期化することは、戦争がお金になる人以外、誰もがただただ苦しいだけですし、一度戦争や紛争が起きた土地がある程度もとに戻るとしても、10年、20年とものすごく長い時間が必要になります。戦争の期間が長ければ長いほど、復興にも時間がかかります。

これらの例を引き合いに出すのもつらいですが、だからこそ、ウクライナ危機が一刻も早く終結することを、切に願っています。

それから、先に触れていた情報の格差や選別、冒頭で触れたようなパレスチナの方々の皮肉や怒りの感情を作り出しているのは私たち自身でもある 、ということに自覚的でありたいですね。そのような気づきが、今まさ に起きているウクライナの方々に、今後同じような思いをさせないための大切な教訓になると思います。

もっと知る、学ぶ。

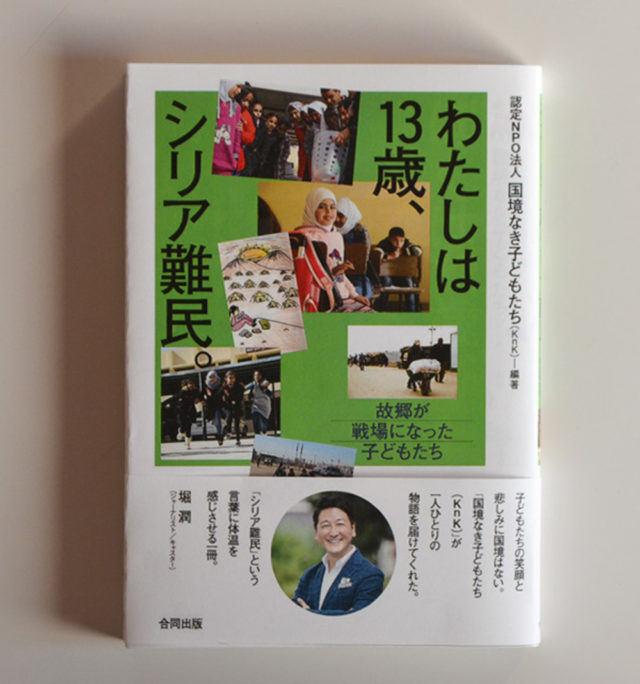

『わたしは13歳、シリア難民。-故郷が戦場になった子どもたち』をお読みください。

KnKスタッフが出会ったシリア難民の人々、子どもたちのこと、避難生活の中で学校に行く機会が途絶え勉強する時間を失ってきた子どもたち、彼らにKnKが提供してきた授業のことを綴った一冊です。

松永と福神が出会ったシリアの子どもたちが、何人も紹介されています。

『わたしは13歳、シリア難民。――故郷が戦場になった子どもたち』

- もくじ -

第1章 私たちがヨルダンで出会ったシリア難民の子どもたち

第2章 なぜ、美しいシリアは、がれきの都市になってしまったの

第3章 難民キャンプで暮らすってどういうこと?

第4章 キャンプの外に移り住んだ難民

第5章 子どもたちが安心して学べる場をつくるために

第6章 シリアの子どもたちが見る夢

第7章 私たちにできること

- A5版並製/136ページ

定価=本体1,540円(税込) 発売=合同出版/2018

ISBN 978-4-7726-1357-6

ザアタリ難民キャンプの授業。読み聞かせを通じて、楽しみながらアラビア語を学ぶ子どもたち。