おすすめの本や映画

わたしは13歳、シリア難民。: 故郷が戦場になった子どもたち

故郷を追われたシリアの人々は、国内外で1,100万人にも上るといわれています。2013年以降、KnKは隣国ヨルダンに逃れてきたシリア難民の子どもたちに対し、教育支援を継続しています。

本書籍では、KnKスタッフが出会ったシリア難民の人々、子どもたちのこと、避難生活の中で学校に行く機会が途絶え勉強する時間を失ってきた子どもたち、彼らにKnKが提供してきた授業のことを綴りました。

日本の皆さまにご参加いただける支援方法も紹介しています。ぜひご一読ください。

国境なき子どもたち・編著/合同出版(2018) 【定価:1,540円】

ぼくは12歳、路上で暮らしはじめたわけ。

道ばたで寝泊りしたり、路上で働く、いわゆるストリートチルドレンの数は世界で1億人以上いるといわれています。この本を書いたのは、そんな彼らに何ができるか考え、行動を起こした国境なき子どもたちのスタッフです。それぞれが自分自身の出会いと体験、思い、これからの課題や希望、そして途方もない人数のストリートチルドレンの中のほんの数名が、いかにして人間らしい生活、年齢にふさわしい生活を取り戻せたかを綴っています。

国境なき子どもたち・編著/合同出版(2010) 【定価:1,430円】

私はドミニク

「国境なき医師団」そして「国境なき子どもたち」とともに

~人道援助の現場でたどってきた道のり~

ドミニク・レギュイエは国境なき医師団日本を立ち上げるためにフランスから生活拠点を日本に移し、1999年同団体がノーベル平和賞 を受賞した際の事務局長でもありました。日本から世界の子どもたちに支援を届け、東日本大震災時も陣頭指揮をとってきたドミニク・レギュイエが25年にわたり人道支援の現場に向かい続けた想いが綴られた1冊となっています。ぜひご一読ください。

ドミニク・レギュイエ 著/合同出版(2017) 【定価:1,650円】

織物を未来の色に染めて ~カンボジアの二人の少女~

カンボジアの自立支援施設「若者の家」では、収入創出活動(IGA)の一環として縫製や絹織物の職業訓練を実施しており、「若者の家」で暮らす青少年や、近隣に住む貧困家庭の女性たちが研修生となり、絹糸の染色や織り方、織られた絹布地をバッグや小物に仕立てる技術などを学んでいます。

今回、その活動に参加している少女二人のストーリーが本になりました。二人は貧困、人身売買などによって過酷な子ども時代を送りましたが、今ではさまざまな人の支援を受けながら、過去の苦難を乗り越えて前向きに生きています。

秋山 浩子・文/汐文社(2014) 【定価:1,540円】

アンコール・ワットの神さまへ -国境なき子どもたちの記録-

「国境なき医師団日本」と「国境なき子どもたち」がカンボジアに派遣した「子どもレポーター」がストリートチルドレン、トラフィックト・チルドレンと出会い、取材し、友情をはぐくんだ感動の記録です。子どもたちは言葉にできない「なにか」を心にやきつけて帰ってき、それらを多くの人に伝え、私たちが日本からどのようなことができるかを考える機会も与えてくれます。

「国境なき子どもたち」は世界の子どもたちの間には国境がないことを信じて、これからも活動しつづけます。

石原 尚子・著/岩崎書店(2002) 【定価:1,430円】

私はマララ -教育のために立ち上がり、タリバンに撃たれた少女-

国際貢献のウソ

職業は武装解除

国際協力ってなんだろう -開発にたずさわる若き専門家たち-

題名の通り、国際協力に初めて興味を持った人におすすめ。

国際協力と言っても、多岐にわたる分野をわかりやすい言葉で説明しています。

★推薦者:2010年友情のレポーター、田崎 陸くん

山本 一巳、山形 辰史・著編/岩波ジュニア新書(2007)

世の中への扉 戦争を取材する─子どもたちは何を体験したのか

アジア×カメラ 「正解」のない旅へ

ふたり★同じ星のうえで

KnKを支援してくださっている谷川俊太郎さんの文章とKnK活動地を撮影していただいた写真家、谷本美加さんの写真にイラストも加わった子ども向けの本です。

ひとりと…ひとり、国はちがうけれど、ことばはちがうけれど、いま、おなじ地球の上に生きている。ふたりはどこかで出会うだろうか、ふたりはいつか友だちになれるだろうか、おなじ星のうえで。

見えない難民 −日本で暮らしたアフガニスタン人−

ソマリア、心の傷あと

できるぞ!NGO活動 1 ストリートチルドレンを見つめる

世界がもし100人の村だったら2 100人の村の現地報告

世界から貧しさをなくす30の方法

ぼくと1ルピーの神様

カンボジアを知るための62章

国境なき子どもたちの映像資料

友情のレポーターの記録や各国で実施したビデオワークショップの作品など、海外の子どもたちの現状や東日本大震災の復興過程に深く迫った映像資料を各種用意しています。

文部科学省の選定作品も多数。

2007年にカンボジアで行ったビデオワークショップの作品「トラフィックト・チルドレン」は、アニメーション映画の巨匠、高畑勲監督に高く評価され、第31回東京ビデオフェスティバル優秀賞を受賞しました。

BASURA バスーラ

1995年公開の「忘れられた子供たち スカベンジャー」で、フィリピンのゴミ捨て場“スモーキーマウンテン”に暮らす子供たちの姿を描いた四ノ宮浩監督が、当時の子供たちのその後を追ったドキュメンタリー。依然として変わらないフィリピンの貧困の実態を浮き彫りにするとともに、そこで生きる人間たちの命の輝きを映し出す。

四之宮 浩 監督 (日本/2009年)

神の子たち

フィリピンの巨大ゴミ捨て場で、ゴミ拾いを生活の糧とする3家族を追った、「忘れられた子供たち スカベンジャー」の続篇長篇ドキュメンタリー。監督は「忘れられた子供たち~」の四ノ宮浩。撮影監督に「忘れられた子供たち~」の瓜生敏彦があたっている。第52回ベルリン国際映画祭正式招待、文部科学省選定、東京都知事推奨、優秀映画鑑賞会推薦、日本ペンクラブ推薦、芸術文化振興基金助成事業作品。

四之宮 浩 監督 (日本/2001年)

★公開当時、当団体創設者のドミニク レギュイエが推薦文を書かせていただきました。

忘れられた子供たち~スカベンジャー

マニラ市の北にあるゴミ捨て場・スモーキータウン。ここには、再現可能なゴミを回収しては転売し、日々の糧を得ている“スカベンジャー”と呼ばれる人々が数多く暮らしている。ゴミに生活の総てを頼りながらも逞しく生きていく彼らの様子を記録した長編ドキュメンタリー。89年から6年の歳月をかけて完成された入魂の一作。シネマ・ドゥ・リール映画祭1995参加作品。

四之宮 浩 監督 (日本/1995年)

チョコラ!

ケニア共和国の地方都市ティカのストリートで生きる子供たちの実態を捉えたドキュメンタリー。スワヒリ語で“拾う”という意味の“チョコラ”と呼ばれ、さげすまれている彼らの厳しい生活環境やその背景、NGOや親との関係を提示しながら、力強く生きる子供たちの姿を描く。監督は、「阿賀に生きる」撮影の小林茂。

小林 茂 監督 (日本/2008年)

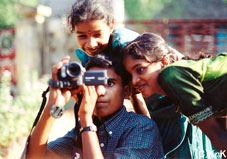

未来を写した子どもたち

1998年に撮影目的でインドの売春窟を訪れたニューヨークの写真家ザナ・ブリスキ。学校に通うことなく買春の手伝いをして暮らす子供たちが彼女と出会い、写真撮影を学ぶことで希望を取り戻してゆく姿を捉えたドキュメンタリー。第77回アカデミー賞最優秀長編ドキュメンタリー賞をはじめ、世界中で数多くの賞を受賞している。

ザナ・ブリスキ、ロス・カウフマン 監督 (アメリカ/2004年)

★公開当時、当団体創設者のドミニク レギュイエが推薦文を書かせていただきました。

ぼくら、20世紀の子供たち

カンヌ映画祭受賞を初めとして世界的に絶賛された「動くな、死ね、甦れ!」「ひとりで生きる」に続いて、A・ソクーロフ、A・ゲルマンなどと同じくロシアのレンフィルム出身の作家ヴィターリー・カネフスキーが完成したドキュメンタリー。 サント・ペテルブルクの荒廃した通りで生活する少年たちや、かつてカネフスキーの映画に出演した少年との監獄での再会などを映し出す。ベルリン国際映画祭ヤングフォーラム部門正式出品。製作はフランソワーズ・ピローとイエール・フォジール。脚本をカネフスキー、ヴァルヴァラ・クラシルコワが執筆した。撮影を前二作に変わって、ヴァレンティン・シドリンが担当、音響は前作「ひとりで生きる」に続いてクロード・ヴィラン、出演は過去のカネフスキー作品で主役を演じていたパーヴェル・ナザーロフ、ディナーラ・ドルカーロワ、そのほか、実際にモスクワの街頭や鑑別所で暮らす少年少女たちが顔を見せる。

ヴィターリー・カネフスキー 監督 (ロシア、フランス/1993年)

スラムドッグ$ミリオネア

過酷な人生を駆け抜けてきた少年が、チャンスを掴み取るため世界最大のクイズショーに出演する。インドの作家ヴィカス・スワラップの小説「ぼくと1ルピーの神様」を、「トレインスポッティング」「サンシャイン2057」のダニー・ボイルが監督。脚本は、「フル・モンティ」のサイモン・ビューフォイ。世界各国の映画祭で多くの賞に輝き、アカデミー賞でも作品賞をはじめ8部門を独占した。インド版「クイズ$ミリオネア」のMC役は、インド映画界では大スターのアニル・カプールが演じ、他の俳優もほとんど日本では無名だが、それゆえに圧倒的なリアリティを感じさせられる。インドでオール・ロケーションされたイギリス映画。

ダニー・ボイル 監督 (イギリス/2008年)